串标翻车现场,好笑又心酸,你见过哪些?

在投标领域,串标行为就像一场暗流涌动的潜规则,有时被巧妙隐藏,有时却又以最意想不到的方式暴露在光天化日之下。近期,一份大国企的废标名单在网络上引起轩然大波,让那些常年混迹于投标圈的“老司机”们也忍不住感叹:“魔鬼都藏在细节里。”今天,我们就来盘点那些让人啼笑皆非的串标翻车现场,看看在甲方的火眼金睛下,哪些细节成了致命的陷阱。

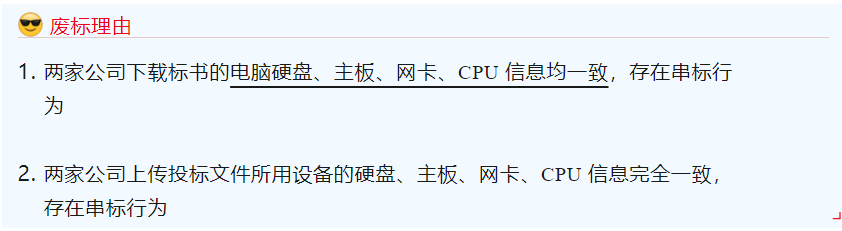

IP地址的“背叛”

几乎一半的串标案例都是栽在IP地址上。从下载标书、上传文件到询价、登录查询,每一步操作都留下了电子足迹。一旦两家企业在同一网络环境下进行这些操作,哪怕是最细微的IP地址重合,也会立即引发警报,串标行为无所遁形。

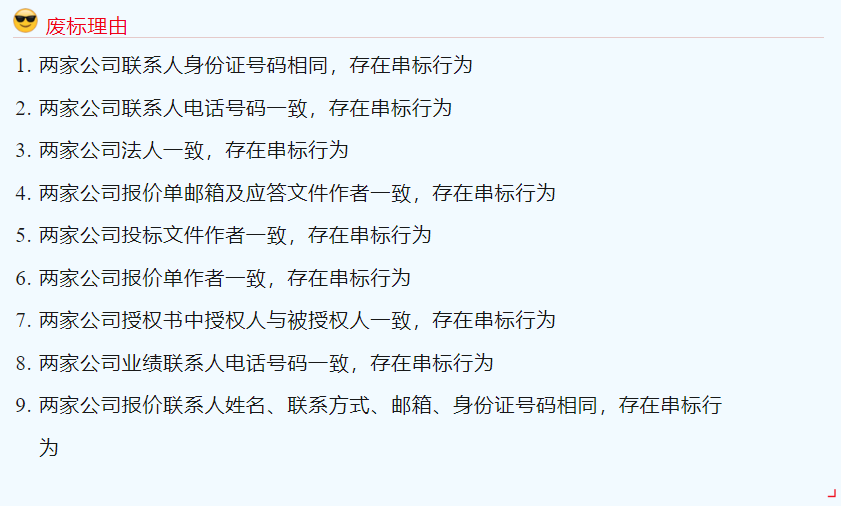

联系人的“马脚”

在投标文件中,任何涉及个人的信息都是潜在的线索。从联系人、报价人到业绩联系人,甚至开票信息中的名字和联系方式,如果两家公司提供的信息惊人地一致,这无疑是一场串标的实锤证据。

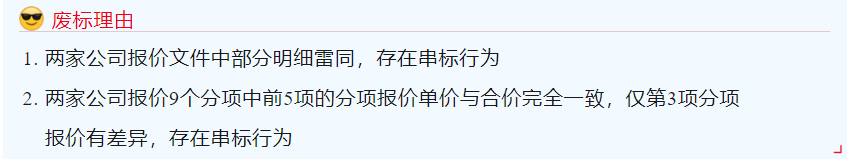

报价的“巧合”

有时候,精心设计的报价策略也可能成为串标嫌疑的导火索。如果两家公司的报价明细高度雷同,或者在多个分项报价中仅有细微差异,或是报价成规律性变化前雷同,这种“巧合”很难不让人怀疑背后是否存在默契。

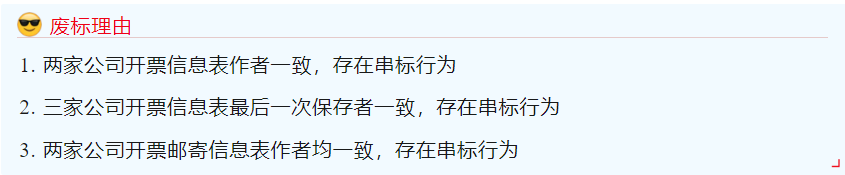

文件属性的“秘密”

文档属性中隐藏的蛛丝马迹同样不可小觑。两家公司投标文件的作者名、保存记录或文件格式若出现惊人的相似,这往往意味着串标行为的直接证据。

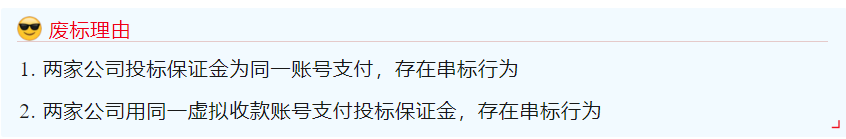

发票的“意外”

财务环节也是串标调查的重点。当两家公司使用同一账户支付投标保证金,或者开票信息表中作者名、保存记录等细节一致时,这不仅暴露出串标迹象,还可能牵扯出更深层次的违规问题。

弄虚作假的“代价”

有些企业试图通过伪造业绩、人员资质或安全许可证等手段来增加中标几率,但这种行为一旦被揭露,后果将是灾难性的。弄虚作假不仅会导致废标,还会严重损害企业信誉,甚至面临法律制裁。

这些串标翻车案例,既让人觉得好笑,又让人感到心酸。它们揭示了投标领域的灰色地带,同时也提醒我们,诚信与透明才是赢得信任和业务的唯一途径。在这个数字化的时代,每一个细节都可能成为决定胜负的关键。因此,无论是在投标过程中还是日常运营中,企业都应该坚守诚信原则,避免任何可能被视为串标的行为,这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。